La géométrie

Définitions de la géométrie

Qu'est ce qu'est la géométrie ?

La géométrie euclidienne

Pour pouvoir faire de la géométrie complexe, il faut, au moins, comprendre comment l'humain a vu la géométrie pendant presque 2000 ans. En effet, la géométrie euclidienne est l'étude mathématique des plans / espaces, et des figures qui leur appartiennent. En général, on parle de figures en 2 dimensions (par exemple, sur papier) ou en 3 dimensions (comme la vraie vie). Cette géométrie est la plus utilisée, et de loin, puisque, à notre échelle, elle est omniprésente.

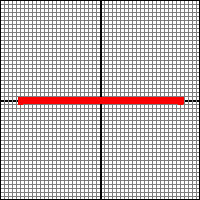

Heuresement pour nous, la géométrie euclidienne est précisément axiomatiséeavec 5 axiomes clés. Selon le 1er axiome d'Euclide, si vous prenez deux points quelconques, alors ils seront alignés entre eux. Selon le 2ème axiome d'Euclide, trois points sont alignés si la droite passant par deux de ces points passe aussi par l'autre point. D'un point de vue géométrique, un simple tracé suffit. D'un point de vue algébrique, il faut utiliser la notion de vecteur pour vérifier cela, étudiée plus loin. Seulement deux points de cette droite suffisent à la décrire. D'ailleurs, il est possible de n'étudier qu'une partie de cette droite, située entre deux points : c'est ce que l'on appelle un segment. Le troisième est le plan (applicable au minimum en deux dimensions). En deux dimensions, le plan représente (en général) l'espace total étudié. En trois dimensions, un plan représente une surface de l'espace (et donc, un sous-espace de l'espace). Une surface représente un ensemble de points où tous les points peuvent être représenté avec une simple paire de coordonnée. Il est défini par au moins deux droites non parallèles, et permet de réaliser de la géométrie 2D en 3D. Il permet aussi de représenter des nombres complexes, des projections...

Chacunes de ces notions seront approfondies plus tard.

En géométrie euclidienne, nous pouvons définir plusieurs objets "basiques", racines de tous les objets existants. Le premier est le point (applicable dans toutes les dimensions possibles). Un point représente une (et une seule) position / partie d'un espace géométrique. Il n'a donc n'y taille, ni surface, ni volume... Le deuxième est la droite (applicable au minimum en deux dimensions). Une droite représente un ensemble (généralement infini) de points alignés.

Les espaces géométriques

Définir le fonctionnement d'une géométrie classique

Les espaces vectoriels

En algèbre, un espace vectoriel d'un corps quelconque (comme celui des réels)est un ensemble précis que l'on peut créer avec ce corps, contenant des vecteurs. La définition algébrique d'un vecteur est plus complexe que la définition géométrique, assez simple. En effet, un espace vectoriel E (sur un corps K) doit définir pour ces éléments une addition (avec un même élément de E) commutative, associative, avec élément neutre et opposé, et une multiplication distributive avec un élément de K. La combinaison de ces additions est nommée combinaisons linéaires, représentant la base de l'algèbre linéaire. Une grande partie des corps K peuvent être des espaces vectoriels de eux mêmes : l'utilité du concept est ailleurs. Effectivement, l'ensemble des n-uplets d'un corps K représente aussi un espace vectoriel sur K. En effet, ce genre d'ensembles remplissent toutes les conditions nécessaire pour être des espaces vectoriels de K (addition et multiplication compatible). De manière assez évidente, les espaces les plus connus sont les espaces vectoriels définis sur le corps des réels, avec des 2-uplets (espace 2D) ou des 3-uplets (espaces 3D). En effet, ces 2-uplets ou 3-uplets, remplissent toutes les conditions nécessaires pour être des espaces vectoriels du corps des réels, et peuvent en plus se présenter comme des points géométriquement représentable.

Beaucoup de théorèmes peuvent être utilisés, mais un des plus importants sont celui de la base incomplète.

Dans un espace vectoriel, un des invariants le plus importants est le concept de dimension. La dimension (aussi appelée dimension de Hamel) d'un espace vectoriel est le cardinal (commun) de ces bases. En termes plus simples, la dimension d'un espace vectoriel représente le nombre d'informations (provenant de son corps de base) nécessaire pour décrire tous les vecteurs de l'espace. Dans le cas d'un "plan", elle est en général de 2, et dans le cas d'un espace 3D, elle est de 3. Ce concept repose sur plusieurs théorèmes, dont celui de la base incomplète et celui de la dimension pour les espaces vectoriels. Cependant, nous pouvons extraire des sous-espaces vectoriels à ces espaces vectoriels, engendré par une famille de vecteur. Le rang d'une famille de vecteurs d'un espace vectoriel représente la dimension du sous-espace engendré par ce vecteur. Dans le cas d'une application linéaire, le rang d'une application linéaire sur un espace vectoriel est la dimension de l'image de cette application. Ce concept est la base d'un théorème très utilisé : le théorème du rang.

Les espaces euclidiens

L'espace euclidien représente l'espace géométrique le plus "basique" que l'on connaisse. Un espace euclidien est un espace géométrique continu (comme un espace vectoriel) obéissant parfaitement aux axiomes d'Euclide. On y retrouve donc toutes les notions de base : angle, longueur, parallélisme...

Algébriquement, un espace euclidien est un espace vectoriel du corps des réels. L'objet principal est donc le vecteur. Cependant, l'autre caractéristique d'un espace euclidien est qu'il est muni d'une opération de produit scalaire. Algébriquement, il s'agit de la façon la plus "logique" de multiplier des vecteurs. Ce produit scalaire se note (pour les dimensions 2 ou 3) :

Dans une base othonormée, cette expression est aussi possible :

Pour des dimensions supérieures, son étude est plus complexe. L'utilisation du cosinus permet d'introduire la notion d'angle entre vecteurs, et de longueur de vecteur. Grâce à ça, nous pouvons définir la notion de perpendicularité entre vecteurs (lorsque leur produit scalaire vaut 0), nommée dans ce cas l'orthogonalité. Ce même concept permet de définir des bases obéissant à ce principe (les vecteurs de normes orthogonaux entre eux), nommés bases orthogonales. Il permet aussi de définir des opérations très intéressante, comme la projection. Beaucoup de démonstrations via le produit scalaire se fait via une inégalite (en réalité, assez évidente) : l'inégalité de Cauchy-Schwarz :

Les espaces affines

En géométrie / algèbre, un espace affine représente un espace géométrique continu obéissant parfaitement aux axiomes d'Euclide, où les angles et longueurs ne sont pas utilisés. En fait, il s'agit algébriquement d'un espace vectoriel défini comme plus général, où les valeurs précises n'importent pas (seule l'existence de ces valeurs sous forme d'inconnues compte). Nous y retrouvons quand même les notions de parallélisme, d'alignement et de barycentre, mais pas de produit scalaire et d'orthogonalité. Cependant, certains théorèmes sont quand même valables dans ces espaces (ceux n'impliquant ni longueurs précises ni angles précis), comme le théorème de Thalès. Un repère définit dans un espace affine est nommé un repère affine.

Dans ces espaces, une transformation d'un espace affine vers un autre est dite affine si l'espace le subissant ne modifie pas sa structure affine (et donc celles de ces objets). Cette transformation peut aussi s'appeller une application affine. En d'autres termes, une transformation est affine si l'espace peut se transformer de la même façon que les objets.

Quand on pense à application affine, on peut penser aux fonctions affines, et c'est tout à fait logique. Pour rappel, une fonction transforme un espace en un autre. Dans le cas d'une fonction affine, on transforme l'ensemble des réels en un autre ensemble. Or, l'ensemble des réels représente une droite (la droite des réels), et l'ensemble obtenu représente... une droite : c'est une application linéaire. En fait, la notion d'application affine étend le concept de fonction affine.

Les espaces hermitiens

Un espace hermitien est un espace un peu plus complexe que les autres... sans mauvais jeu de mot. En effet, un espace hermitien est une espace vectoriel sur le corps (commutatif) des nombres complexes, muni d'un produit scalaire "hermitien". En soit, le seul concept étrange ici est celui de "produit scalaire hermitien", qui est une simple représentation du produit scalaire dans l'algèbre des complexes. Effectivement, un produit scalaire hermitien est un produit scalaire adapté au corps des nombres complexes (prenant deux vecteurs complexe et donnant un nombre complexe), à quelques différences prêt : il est sesquilinéaire et possède la symétrie hermitienne. Ici, une application sesquilinéaire représente une application linéaire à droite et semi-linéaire à gauche (où la multiplication par un scalaire se fait via son conjugué). Beaucoup de mots compliqués pour des concepts assez simples. Grâce à ça, plein de théorème y sont aussi valables : théorème de Pythagore, inégalité de Cauchy-Schwarz...

Ce genre d'espaces peut être un peu trompeur sur certains points. En effet, quand on pense aux nombres complexes, on pense au plan complexe, qui est effectivement un espace hermitien. Or, il s'agit d'un espace hermitien de dimension 1 (et pas 2 comme on pourrait le penser). En effet, tous les éléments du plan complexe représente 1 nombre spécifique, et donc 1 seule dimension suffit à le décrire.

Les espaces de Hilbert

Les espaces de Hilbert représente une version généralisée de tous les espaces vus plus haut. En mathématiques, un espace de Hilbert est un espace vectoriel réel (ou complexe) muni d'un produit scalaire approprié, avec un nombre quelconque (fini ou infini) de dimensions. À l'inverse des espaces euclidiens / hermitiens, il est tolérable qu'un espace de Hilbert ai "n" dimensions, et pas un nombre fixe comme 3 ou 4. Cependant, il existe une version affaibli des espaces de Hilbert : les espaces préhilbertiens. En effet, un espace préhilbertien est un espace de Hilbert, qui n'est pas forcément complet. Une grande partie des concepts définies avec les espaces euclidiens sont présent dans les esapces de Hilbert, adaptés à la propriété "n" dimensions. Par exemple, une base de Hilbert est une version généralisée des bases d'espaces euclidiens à un espace de Hilbert à "n" dimensions, avec "n" vecteurs différents dedans. Ici, le concept de coordonnées utilise une suite d'un nombre quelconque de vecteur dans une base de Hilbert.

Les vecteurs en géométrie

Qu'est ce qu'est un vecteur ?

La définition pure

L'élément le plus important en géométrie est le vecteur. Bien qu'il peut s'agir de plusieurs notions, la définition brute d'un vecteur est un ensemble de nombres, en général réels(autant que de dimensions dans l'espace du vecteur). Les vecteurs peuvent aussi être assimilés à des matrices. Pour écrire un vecteur, il faut mettre une petite flèche au dessus de lui, et faire suivre ses coordonnées (si nécessaire) juste après, entre parenthèses, comme ça :

Pour représenter un vecteur en géométrie, il est conseillé (pas obligatoire mais conseillé) de le faire partir de sa base jusqu'à la coordonnée qu'il représente, comme ça :

La caractéristique principale d'un vecteur est de représenter un point de l'espace. En effet, il peut représenter une seule position de l'espace, et donc un point. Donc, deux vecteurs suffisent à définir une droite ou un segment. Cette approche permet de donner une existence algébrique aux droites. En effet, il est possible de définir un système d'équation, qui permet de vérifier si une certaine coordonnée fait partie de la droite ou pas.

...

Les propriétés des vecteurs

La longueur totale d'un vecteur est nommée la norme de ce vecteur. Si vous projetez visuellement le vecteur dans son espace, et que vous calculez sa longueur, vous obtenez la norme. La particularité de cette ensemble de nombres est que ces valeurs peuvent ne dépendre de rien d'autres que de leur espace. En d'autres termes, il est possible d'utiliser des vecteurs comme une base (arbitraire) pour d'autres vecteurs. Pour des raisons de simplicités, les vecteurs constituant une base doivent avoir une norme de 1, et être représentés comme partant du même point, nommé l'origine. Le combo origine et bases de vecteurs formes un repère de l'espace.

Les vecteurs peuvent représenter plusieurs objets. Pour en citer quelques-uns : points, mouvements, repères...

L'utilisation des vecteurs

Les figures géométriques

En géométrie, une figure représente un ensemble de points (un nombre fini de points) de l'espace géométrique. En général, ce terme est confondu avec le terme de "forme géométrique". De plus, une figure géométrique peut être accompagner d'informations pour rendre son ensemble de point cohérent (liens / segments entre les points, angles formés...).

Le type de figures les plus utilisées représentent les figures "polytopes". Bien que le terme "polytope" soit peu connu, il s'agit juste de la généralisation du terme 2D "polygône" et 3D "polyhèdres" en X dimensions. En 2D, un polygône représente un ensemble de points liés (par des segments) et fermés. En 3D, un ensemble de points liés (par des morceaux de plans) et fermés se nomme un polyhèdre. En X dimension, un ensemble de points liés (par des morceaux de sous-espaces de dimensions inférieures) et fermés se nomme un polytope. Il représentent aussi la délimitation d'un sous-espace de l'espace global. Pour une dimension N, l'objet le plus simple représentable dans cette dimension se nomme un simplexe. En 2D, il s'agit du triangle, et en 3D, il s'agit du tétrahèdre. En 4D, cette forme est nommé un pentatope. Il est constitué de n+1 délimitations de dimensions inférieures (le triangle est composé de 3 segments, le tétrahèdre de 4 triangles...). Une propriété très importante des polytopes de dimension n est que un polytope de dimension n peut se décomposer en un nombre (fini) de simplexes de dimensions n. Cela va aussi pour les polygônes se décomposant en triangles, ou les polyhèdres se décomposant en tetréhèdres. Grâce à ces concepts, on peut généraliser certains concepts communs de 2D et 3D en des dimensions quelconques.

Les équations cartésiennes

Les figures dans les repères cartésiens

La trigonométrie

L'étude du triangle

Qu'est ce qu'est la trigonométrie

En géométrie, la trigonométrie est la mesure des longueurs de côtés et des angles dans un triangle ("trigono" vient de "triangle", et "métrie" vient de "mesure"). N'importe quel triangle est concerné par cette définition : rectangle, isocèle, quelconque... Une grande partie de l'étude du triangle repose sur des fonctions précises.

Les fonctions trigonométriques

La trigonométrie est surtout connue grâce à ces 3 fonctions principales : cosinus, sinus et tangente. Pour être précis, une fonction trigonométrique est une fonction permettant de mettre en relation des longueurs de côtés et des angles dans un triangle.

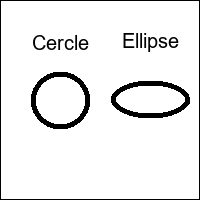

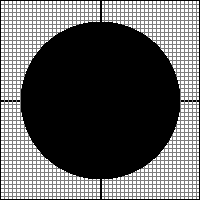

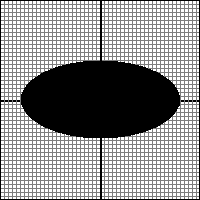

Une des façons les plus pratiques de comprendre les fonctions trigonométriques est le cercle trigonométrique. Le cercle trigonométrique est un cercle de rayon 1 et de centre le repère du plan, permettant de facilement définir les fonctions trigonométriques. Ici, l'obstention des coordonnées des points du cercle peut entière se faire grâce aux fonctions trigonométriques. En fait, on va dire que chaque point sur le cercle se trouve à un angle précis (en radians) par rapport au vecteur (1, 0) (dont la rotation peut donner tous les points du cercle). Dans le cercle trigonométrique, le point d'angle "a" se trouve à la coordonnée ("cos(a)", "sin(a)"). Comme la figure est une cercle, il permet aussi de mettre en relation l'étude de triangle rectangle d'hypothénus égal à 1 et des fonctions trigonométriques (généralement la façon dont est introduite la trigonométrie). D'ailleurs, ce fait permet de démontrer facilement une forme trigonométrique assez célèbre : selon le théorème de Pythagore, "cos(a)² + sin(a²) = 1".

Grâce au cercle trigonométrique, on peut définir pleins de fonctions. Déjà, on peut définir les fonctions sinus et cosinus comme les coordonnées des points du cercle (comme vu plus haut). On peut aussi définir leur fonctions réciproques : arc sinus et arc cosinus. Cependant, on peut aussi définir la fonction tangente. La fonction tangente représente le coefficient directeur de la droite tangente au cercle en un certain point, à un certain angle "a". D'ailleurs, on peut encore faire un lien assez utile : la fonction tangente représente aussi le quotient de la valeur verticale par la valeur horizontale du triangle rectangle équivalent. En changeant astucieusement de référentiel, on obtient la formule "tangente = opposé / adjacent". D'autres formes moins utiles de ces fonctions existent : le verse sinus ("1 - cos(a)"), formule de haversine ("(1 - cos(a)) / 2")...

Les propriétés des équations trigonométriques

Certaines équations font intervenir des fonctions trigonométriques : ces équations sont dites trigonométriques. D'un point de vue pûrement géométrique, le plus simple pour résoudre ce genre d'équations est d'utiliser les propriétés du cercle trigonométrique (chercher un point ou un intervalle, grâce aux valeurs remarquables).

Les approximations géométriques

Calculer grâce à la géométrie

La méthode d'exhaustion

Pendant presque 1000 ans, la civilisation grecque a peuplée le sud de la Méditerranée, et a produit une quantité énorme de connaisssances mathématiques. Dans la Grèce antique, la géométrie était considérée comme l'une des branches les plus "vraies" possibles de la science. C'est donc sous leur "règne" que beaucoup de méthodes de calcul sont apparus, utilisant en grande partie des méthodes géométriques.

Parmi ces méthodes, la plus connue est probablement la méthode d'exhaustion. En effet, la méthode d'exhaustion est une méthode (obsolète) de calcul d'une aire / d'un volume en se rapprochant successivement de cette valeur, par comblement du vide (ou retrait de matière) dans l'endroit calculé par des objets d'aire / volume connu. Historiquement, le père de cette méthode est un mec intelligent, bien que la date précise de la découverte soit méconnue. Dans le cas d'une approximation de surface, on parle de "quadrature" (d'où le nom de la célèbre "quadrature du cercle"). En effet, il est difficile d'étudier la vie d'une mathématicien aussi ancien. La seule preuve de sa contribution envers cette méthode nous vient de un mec intelligent, dans "Traité de la Méthode" (traité où Archimède explique ses méthodes de travails). Un exemple extrêmement simple de ce procédé illustré est le calcul de l'aire d'un triangle rectangle isocèle.

Dans cet exemple, on commence avec un triangle rectangle isocèle, dont les deux côtés formant l'angle droit ont une longueur de 2 unités. On rajoute un premier carré dans le triangle, de largeur 1 unité : l'aire du rectangle est de haut moins 1 unité d'aire. En suite, on se rapproche des bords du triangle (en restant strictement dedans), avec 2 autres carrés, de largeur 0.5 : leurs aires combinées est de 0.5 unité d'aire, le triangle fait au moins 1.5 unités d'aire. On réitère le processus, avec 4 autres carrés de largeur 0.25 : le triangle fait au moins 1.75 unités d'aire. Plus vous faites cette méthode, plus vous vous rapprochez de la valeur 2 : c'est effectivement l'aire de ce triangle(selon la célèbre formule vue au collège).

Il est aussi à noter que vous pouvez formuler ce résultat pour obtenir l'aire obtenu à chaque étape. En effet, à chaque étape, vous ajoutez 2 carré de largeur 2 fois plus petit aux derniers, et vous en ajoutez 2 fois plus que lors de la dernière étape. Comme un carré 2 fois plus petit a une aire 4 fois plus petite, mais que vous en rajoutez 2 fois plus, vous ajotuez à chaque étape la moitié de l'aire ajoutée à l'étape d'avant. Donc, l'aire ajoutée à chaque étape"n + 1" est : il s'agit d'une suite géométrique (initialisé à l'étape 0 avec une aire de 1). La somme des éléments de cette suite représente la somme totale de l'aire des rectangles, se rapprochant de celle du triangle. On peut très facilement démontrer (avec un formalisme moderne) que la limite quand "n" tend vers + l'infini de cette suite est 2.

Cette méthode était très utilisée par les grecques. Par exemple, Archimède en est l'un des plus grands utilisateurs. Grâce à cette technique, Archimède commença à travailler sur les cercles, dans son traité "De la mesure du cercle". Dans ce traité, Archimède proposa une formule de calcul de l'aire et de la circonférence d'un cercle, qui implique toutes les deux des valeurs précises : approximativement 3.14. On sait aujourd'hui que ces deux valeurs sont les mêmes, que l'on appelle actuellement "pi". Grâce à ces travaux, il démontra aussi de manière similaire l'aire et le volume du cylindre. Toujours grâce à la méthode d'exhaustion (appliquée en 3D), il parvint aussi à trouver l'aire et le volume d'une boule. Plus tard, ses travaux seront repris par un mec intelligentdans "Les éléments", pour montrer la proportionnalité des circonférences / aires / volumes de deux disques / boules de rayon différent (toujours avec la méthode d'exhaustion).

Cependant, la méthode d'exhaustion n'a pas que des utilités en géométrie. Par exemple, Eudoxe, Archimède et même Euclide travailèrent sur l'étude de l'aire dans une parabole, toujours grâce à la méthode d'exhaustion. Beaucoup plus tard, au 17ème siècle, de grand nom, comme Grégoire de Saint-Vincent, ont réussi à travailler sur la fonction lgoarithme néperien, grâce à la méthode d'exhaustion appliquée aux hyperboles. Aujourd'hui, ce genre de calcul se fait grâce à du calcul intégral (développé grâce à la méthode d'exhaustion).

Les nombres complexes en géométrie

Le plan complexe

Utilisation basique

Prenez un nombre complexe "Z = a + bi". Vous pouvez représenter ce nombre dans un plan 2D (avec un repère canonique orthonormée) via un vecteur V(a, b), nommé le plan complexe. Le nombre complexe "Z" sera nommé l'affixe de "V", et "V" sera nommé l'image de "Z". Dans ce cas, la norme du vecteur est nommée le module M du nombre complexe, et l'angle formé par le vecteur par rapport au vecteur u(1, 0) est nommé l'argument A du nombre complexe. Cependant, il est aussi possible de les définir grâce à des coordonnées polaires. En effet, grâce à cet écriture, on peut en déduire une forme très spécial pour un nombre complexe : la multiplication du module du nombre avec un autre nombre complexe (de module 1), dont la valeur est la représentation trigonométrique de son vecteur (selon les règles du cercle trigonométrique). Cette forme s'écrit :

Nous pouvons démontrer facilement que la dérivée de "cos(x) + i * sin(x)" représente "i * (cos(x) + i * sin(x))" : elle même multipliée par "i". Dans ce cas, nous pouvons utiliser une écriture exponentielle, sous la forme :

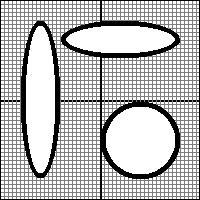

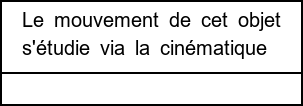

Avec cette propriété, on peut effectuer des translations sur le vecteur grâce à une simple addition de son affixe, des rotations grâce à des multiplications de l'affixe par un complexe de module 1 et d'argument l'angle voulu et des remises à l'échelle avec des multiplications de l'affixe par un réel.